本文

枕崎漁港について

施設概要

名称:枕崎漁港

種別:特定第三種漁港

指定:昭和44年3月3日(政令第16号)

管理者:鹿児島県

| 施設 | 概要 |

|---|---|

| 外郭施設 | 防波堤:1,852m 護岸:6,355m 防潮堤:861m 堤防:269m |

| 水域施設 | 航路:181,736平方メートル 泊地:314,413平方メートル |

| 係留施設 | 岸壁:2,670m 浮桟橋:50m 物揚場:646m |

| 輸送施設 | 道路:5,340m |

| 施設用地 | 用地:189,030平方メートル |

沿革

枕崎に港らしい波止めができたのは、安永4年(1775年)枕崎の石工・神園孫兵衛がえびす鼻から北西に長さ60間(約120m)幅(約20m)の「ガンギ」を築いたのが始まりとされています。

この防波堤は大正初年に至るまで約140年間唯一の港湾施設として風雨に耐えてきましたが、漁業の発展に伴い港湾施設整備の必要性に迫られ、大正2年から大正7年の間に西・南防波堤が構築され、港としての形を整えるようになりました。「ガンギ」は昭和7年にコンクリートで補強され今も港内の東南に残っています。

大正11年、政府指定の重要港として指定されて順次改良され、しゅんせつ、埋立、護岸、島堤等を構築し、港湾面積76,800平方メートルの港ができあがりました。

昭和26年9月7日、枕崎港は漁港法に基づき全国的な港として第3種漁港の指定を受けましたが、同年10月に襲ったルース台風により防波堤・魚揚場・その他の機能施設を一瞬にして破壊されました。

しかし、関係者や市民の復興への努力で港は急速に発展し、我が国における南方漁業基地としての役割はますます増大し、地元船をはじめ、県内外船の水揚量は飛躍的に増加しました。

昭和44年3月3日、国は全国的な重要漁港として、特定第3種漁港に指定し、枕崎漁港の重要性が内外に認められました。

昭和48年度の第5次漁港修築整備事業から外港建設が始まり、平成14年度までに漁港の基本施設(外郭施設・係留施設・水域施設)の整備や各種機能施設(輸送施設・航行援助施設・荷捌施設・冷凍及び冷蔵施設・補給施設・漁港環境整備施設等)の整備が進められ、平成12年3月には海外まき網船や大型の船舶が着岸できる水深8m岸壁と荷捌用地等の埋立が完了しました。

平成11年7月には、漁港単独として日本初の開港及び無線検疫対象港の指定を受け、国際物流拠点漁港として発展しています。

枕崎漁港の外観(昭和22年) 枕崎漁港の外観(昭和48年) 枕崎漁港の外観(平成4年)

| 年 | 内容 |

|---|---|

| 安政4年(1774年) | えびす鼻に120mの防波堤を築く。 |

| 大正11年 | 内務省指定漁港。 |

| 昭和24年 | 第1次漁港修築事業着手。 |

| 昭和26年9月 | 第三種漁港に指定。 |

| 昭和35年 | 新港整備着工(64,000m2)。 |

| 昭和44年3月 | 特定第三種漁港に指定。 |

| 昭和48年 | 外港整備着工(460,000m2)。 |

| 昭和58年 | 水産物流通加工拠点総合整備事業の指定を受け、昭和59年から流通機能整備がなされる。 |

| 平成6年 | 第9次漁港整備計画着手。-8m岸壁関連施設を中心に整備。 |

| 平成11年7月 | 「開港」、「無線検疫対象港」指定。 |

| 平成12年4月 | -8m岸壁(L=180m)供用開始。 |

| 平成28年4月 | -9m岸壁供用開始(L=297m)。 荷さばき所(高度衛生管理型)供用開始。 |

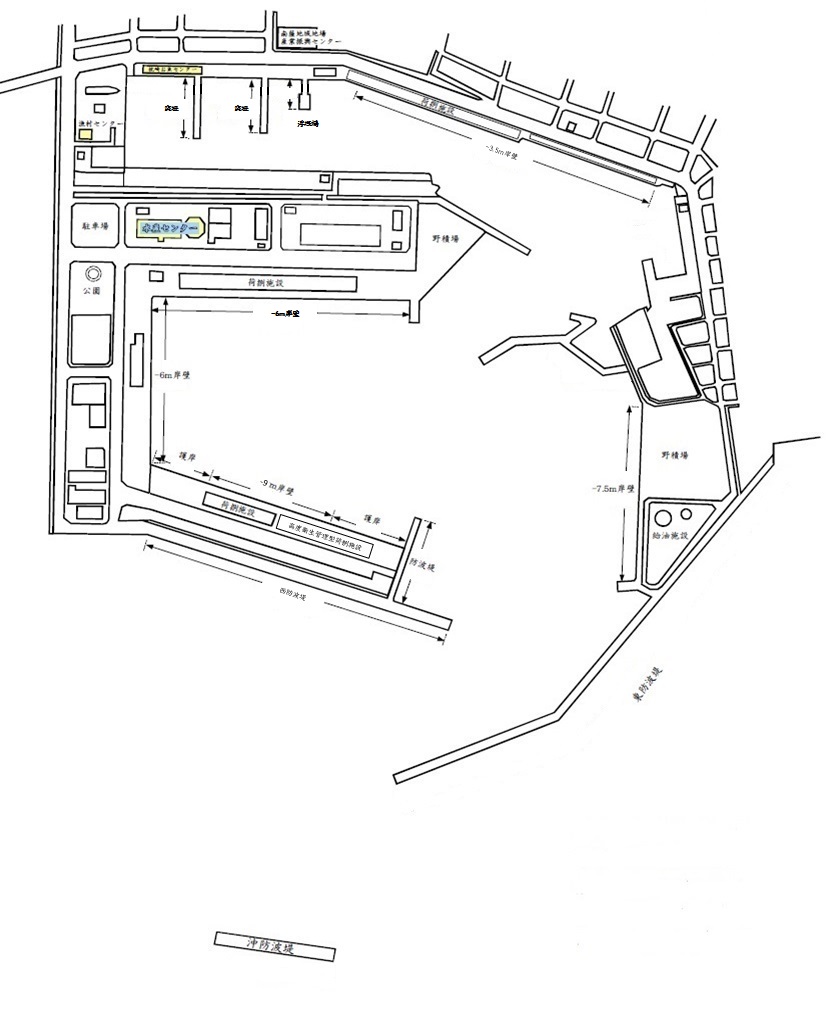

枕崎漁港平面図

漁港使用に関する問合せ

枕崎漁港の係留施設等を利用しようするときは、利用の届出が必要です。届出の受理・利用に関する問い合わせは、水産商工課までお願いします。